新奇中心/程正邦報導

古代中國是否存在接吻行為?多年來學界多認為接吻是西方文化的輸入,尤其在1990年,《工人日報》更譴責西式接吻為「粗野行為」。然而,從《易經》卦辭、漢代畫像石到明清小說與房中術典籍,證據顯示古代中國人確有接吻文化,只不過多呈現於私密性語境中。隨著文化交流增多,特別是西方19世紀性革命後的流行文化影響,接吻才逐步演變為公開且浪漫的行為,逐漸成為現代社會中愛情表達的一環。

中國學者胡文輝在其著作《接吻的中國史》指出,在《易經‧咸卦》中,「咸其輔頰舌」一句可能暗示親吻動作。「咸,感也」,以通假字喻為動、碰之意,並舉《詩經》中「感」通「撼」之例,試圖從字義角度解釋咸卦爻辭與性愛動作的可能性。

同時,他亦發現多部古代房中術典籍,如《素女經》《玉房秘訣》等,含有「嗚口嗍舌」等詞語,描述吻的技巧與親密動作,顯示接吻在古代性文化中已有位置。

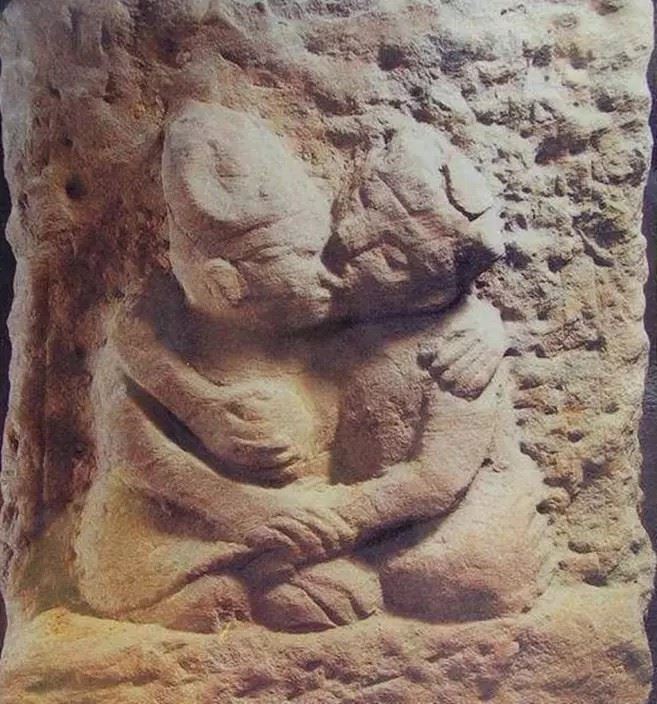

胡文輝在漢代画像石中也找到吻的視覺證據。其中一塊著名的徐州漢墓画像石,兩人並肩依靠,面向外,但畫家在臉側顯畫唇舌接觸情境,這種違反透視的「畫側吻」手法,意在表達私密接吻動作,屬典型「秘戲圖」範疇。這些圖像與房中術記錄相符,佐證古代接吻並非空穴來風。

明清白話小說亦多次提及接吻,如《聊齋志異·鬼津》中的「便與接唇」,《閱微草堂筆記》中的「接唇狎戲」、「接吻」等描述,均表吻的實際行為。另有「做個呂字」的委婉說法,因「呂」字上下兩「口」相對,暗指親吻形態,這一語彙在小說中出現頻繁,也是中國對吻的象徵性暗示。

加拿大人類學家馬塞爾·達內西(Marcel Danesi)在其著作《吻的歷史》中指出,人類現存最早可考的記載見於西元約1500年前的印度吠陀梵語文獻。文獻中也沒有提到「吻」這個詞彙,而只是出現了「舔」和「飲嘴唇上水」這樣的意義。

直到19世紀西方的性革命興起後,「自由戀愛象徵」的吻才以流行文化之勢擴散至全球,形成今日浪漫之吻的意像。胡文輝認為,這樣的接吻文化在中國並非源自本土,而是受到西方宗教與世俗演進的影響所形塑。