大陸中心/唐家興報導

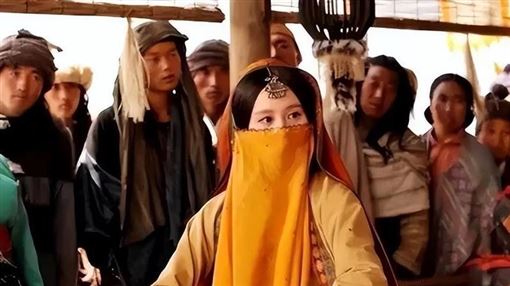

在三國歷史中,「牽一髮而動全身,落一子而滿盤活」的智慧箴言,完美揭示了決策的蝴蝶效應。一個看似微不足道的抉擇,往往能引發連鎖反應,徹底改變天下格局。尤其在群雄逐鹿的戰亂年代,統治者的每個決策都可能左右王朝命運。孫權、關羽、曹操這三位歷史人物的選擇,便充分體現了這一點。

孫權誅殺關羽:得失幾何與戰略隱憂

孫權誅殺蜀漢五虎上將之首關羽,是三國史上最具爭議的決定。從領土角度看,關羽死後,荊州半數疆域歸於東吳,鞏固了孫權的基業。然而,這一舉動也招致劉備傾國復仇,引發夷陵之戰。雖然陸遜憑火攻大破蜀軍,但最大受益者卻是坐山觀虎鬥的曹操。

若孫權選擇生擒關羽,或可將其作為談判籌碼,換取土地或糧草,並延緩蜀吳對立。歷史學者認為,孫權急於展示東吳威嚴,卻忽略了「小不忍則亂大謀」的智慧。

關羽斬殺龐德:忠義與宿命的糾纏

在襄樊之戰中,關羽水淹七軍,生擒曹魏將領龐德。原本打算勸降,卻因龐德寧死不屈,最終將其斬首。雖從軍紀角度看無可厚非,但此舉為日後的滅門禍根埋下伏筆。據《三國志》記載,龐德之子龐會隨鐘會伐蜀時,將關羽家族滿門誅絕。

若當時將龐德押送成都交由劉備處置,不僅尊重主帥權威,也能為馬超留一份人情。雖然放過龐德對戰局影響不大,但對關羽而言,殺或不殺都有其道理,只是歷史遺憾難以避免。

曹操誅殺華佗:醫術絕學的殞落

華佗是中國醫學史上的傳奇人物,首創麻醉手術,並創編五禽戲養生法。然而,他最終死於曹操之手。原因在於華佗提出為曹操施行開顱術,曹操多疑,誤以為醫者謀害自己,即使華佗醫術高超,也無法逃過死劫。

諷刺的是,當曹操愛子曹衝病危時,他才追悔莫及。當時只有華佗能救,曹操方才明白這位國士的重要性,但為時已晚。這也成為歷史上醫者仁心遭遇政治權謀的典型案例。

歷史的啟示:每個決策都承擔後果

孫權、關羽、曹操的歷史決策,無一不讓人深思。每一個選擇背後,都可能帶來意想不到的結果。即便歷史重來一次,考量性格與局勢,他們仍可能做出同樣決定。

三國歷史告訴我們,掌握命運固然重要,但忍一時、權衡得失,更可能換來長遠勝利。研究這些歷史事件,不只是了解勝敗,更是提醒後人:在關鍵時刻,做出明智選擇,才能少走彎路,獲得人生與權力的智慧。