國際中心/唐家興報導

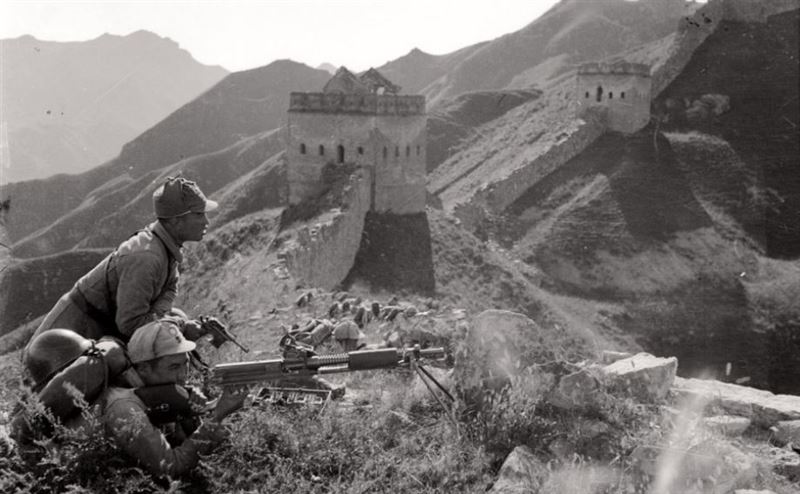

1937年盧溝橋事件爆發後,日軍僅用一年多時間就攻下北平、天津、上海、南京、武漢等中國最核心的城市與地區,幾乎席捲了大半個中國。然而,從1938年底武漢會戰後,一直到1945年日本投降,這場侵略戰爭卻陷入詭異的停滯:日軍再也無法像初期那樣大舉推進,七年時間裡寸土未進。為何曾經勢如破竹的日軍,會在中國戰場上徹底陷入泥潭?

初期速勝:降維打擊般的攻勢

日軍能在短期內取得驚人戰果,原因在於中日雙方的國力差距。

日本經歷明治維新,已是工業化強國,擁有現代化的軍事機器、精銳部隊與壓倒性的制海權和制空權。其戰略明確,就是以「速戰速決」滅亡中國,甚至狂言「三個月亡華」。

反觀當時的中國,雖名義統一,實則軍閥割據,國力虛弱,工業基礎薄弱,武器裝備遠遠落後。當日軍展開海陸空聯合的閃電攻勢,中國軍隊只能以血肉之軀硬撐,戰況慘烈。正是在這種不對稱條件下,日軍才得以在一年內席捲華北與華中。

空間換時間:中國的戰略選擇

然而,日本低估了中國的韌性。國民政府提出「以空間換時間」,共產黨則提出《論持久戰》,核心思想一致:不與日軍硬拼決戰,而是利用廣闊國土拖垮敵人。

1937年淞滬會戰,中國軍隊雖付出三十多萬人傷亡,但硬生生將日軍精銳拖住三個月,徹底粉碎了「三個月亡華」的幻想,並爭取到將工業、學術與人才向西轉移的時間。

1938年台兒莊大捷,更是抗戰以來中國首次重大勝利,殲敵上萬人,極大鼓舞了國民士氣。這些戰役雖艱苦,但一步步把日本拖入最不願面對的持久戰。

陷入泥潭:補給與兵力的絕境

1938年底後,日軍攻勢開始停滯。其原因主要有三:

1. 後勤崩潰:戰線延伸數千公里,補給需從日本本土或沿海運至內陸。交通線不但有限,還常遭游擊戰破壞,導致日軍疲於奔命。

2. 兵力不足:中國幅員遼闊,日軍每攻下一城都需駐軍防守,兵力分散,已無法再組織大規模戰略攻擊。

3. 武漢會戰的消耗:為攻下武漢,日軍傾盡全力,雖取勝卻消耗巨大。自此,日本國力透支,速戰速決徹底破滅,只能轉為鞏固佔領區與掠奪資源。

國際力量:致命的壓力

若僅靠中國戰場,日本尚可僵持,但國際局勢的變化最終壓垮了它。

美國自1938年起逐步援助中國,並對日本展開經濟制裁。1941年石油禁運更是掐住日本咽喉,被迫鋌而走險,發動太平洋戰爭。

偷襲珍珠港後,日本陷入兩線作戰的絕境,將大量資源投入太平洋戰場,中國戰場因此兵力空虛,再也無力發動全面攻勢。

結語:勝利源於堅持

回顧這段歷史,日軍之所以能在一年內橫掃中國,靠的是裝備與戰術的「降維打擊」;但它無法征服的是中國廣袤的土地與堅強的民族意志。

七年的僵持與消耗,讓日本最終自陷泥潭。而當國際力量介入,更徹底斷送了它的戰略企圖。抗戰的勝利並非僥倖,而是全民族付出巨大代價換來的結果。